棟上げのあと、棟の高さと並んで気にかかっていたのが、この部分です。

ロフト部分の棟木が、茅葺き屋根の棟木を支える棟持ち柱としっかり組まれてしまっています。

「しまっている」というのは、本来の茅葺き屋根の小屋組は、柱梁からなる建物の箱の上にカゴが被せてあるように乗っかっているだけで、構造体としては建物部分と別々のものなのです。

そのため茅葺き屋根の小屋組は、屋根を葺いているとぐらぐら揺れるなど頼りないものです。大工さんもそれをご存知だからこそ、丈夫になるように気を利かせてくれたようです。

しかし、揺れるということは総持ちで持っている茅葺き屋根が、地震の揺れや風圧力を上手くいなしている訳ですから、変に固めてしまうと構造材に局所的な無理な力がかかり、致命的な破損につながらないかと心配なのです。

ロフトの天井は建物部分が屋根裏に盛り上がった構造なので、茅葺きの小屋組はその上に乗っかっていなければならないはずです。

とはいえ、せっかく大工さんが良い木を用意して、鼻栓継ぎで丁寧に組んで下さってもいますので、なかなか縁切りしましょうとは言い出せなかったのですが、悩んだ末に結局ちょん切ってもらいました。

そして変わりに、ロフトの棟木の上に建つ棟束と貫を通して繋いでもらいました。

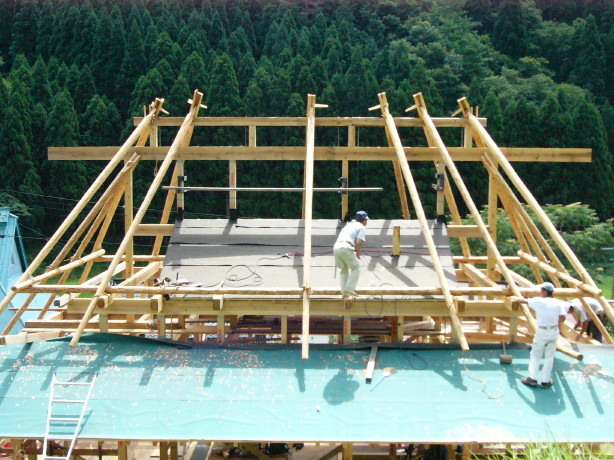

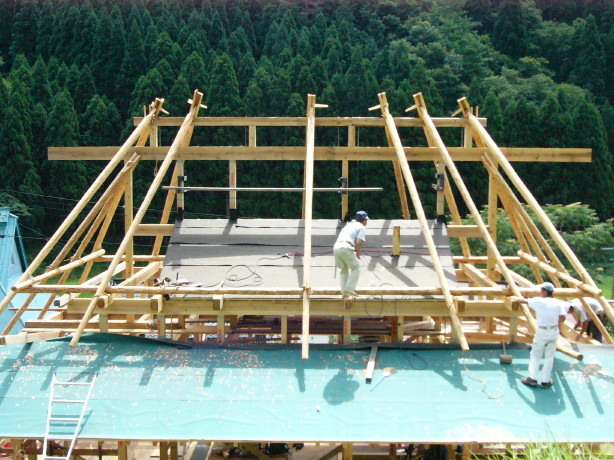

棟持ち柱とロフトの棟木が切断されて、より高い位置で貫が通されたことがおわかり頂けるでしょうか。

棟束は茅葺きの小屋組の方に属する部材ですから、これと組むことは問題ありません。むしろ普通に行われている必要なことです。

ちなみに棟持ち柱が立っている桁材(ナカオキと言います)は、天井板の上に転がしてあるだけで固定すらされていません。

棟持ち柱は大工さんの絵図板では、渡りあごを噛んだ梁材とも組んでありましたが、それは早めに気付いて外しておいてもらいました。ロフトの棟木との接合は刻み場を覗かせてもらった時には気付かなかったもので・・・

と、いうかナカオキは本来渡りあごを噛んだ梁材の上に置かれるものなのですが、今回は新築ということで部材を減らすために、そのあたりの構造は多少整理されています。

モトを上にするレンを全て流し終えて、屋根のかたちが完全に確認できました。

ロフトの天井と茅葺きの下地との関係も、わかりやすくなってきたのではないでしょうか。