080106 茅葺き現場体験会@里山公園

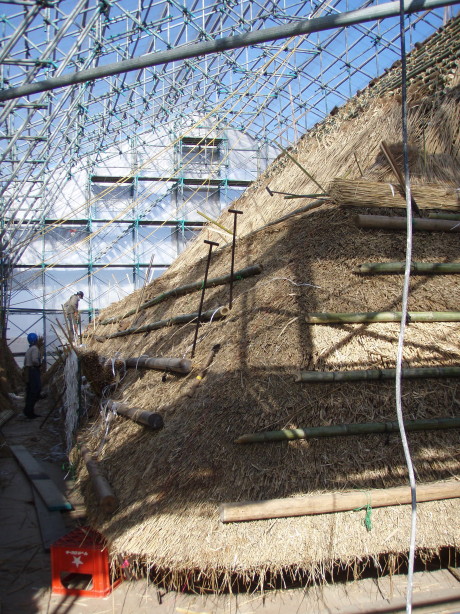

あいな亭の屋根葺き現場を会場に、国営明石海峡公園事務所主催による茅葺き現場体験会が開催されました。

茅葺屋はカヤマルのノウハウを活かして、当日の進行を預かりました。

講師役としてはあいな亭を一緒に葺いている「山城萱工房」のヤマダさん、「飛騨かやぶき」のスギヤマさんに加えて、「美山茅葺き株式会社」のナカノさんもそれぞれ、ひとりずつのお弟子さんを連れてやって来て下さいました。

集まったのは明石高専で建築を学ぶ学生20余名。

参加者5人に職人2人という豪華な布陣。さらには茅バイトのメンバーにもサポートしてもらいながら、いつもの如く実践主義で茅にまみれてもらいました。

体を動かしながら垣間見た茅葺きの秘密、並んで作業しながら耳にした職人の言葉、始めて触れる茅の重さや匂い・・・

今日一日の体験はやがて彼等が巣立って行く社会へと、ゆっくりと時間をかけて還元されて行くことでしょう。

公園事務所では屋根葺きに続いて茅刈りの体験会も開催されます。

興味のある方は上記HPにて詳細をご覧下さい。