1227 葺き上げ工程

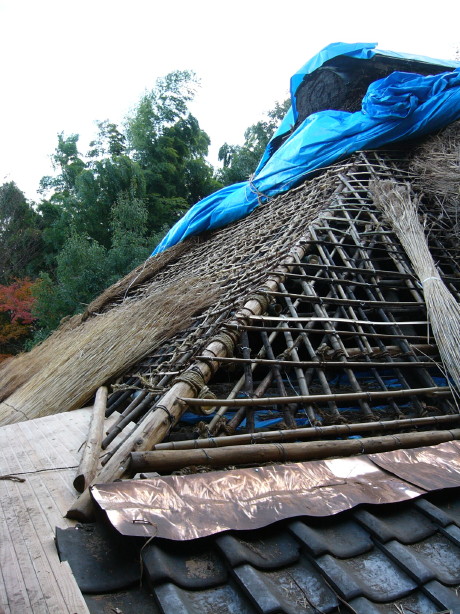

最後に残っていた古屋根も全て取り払い、あとは棟まで葺き上がって行くばかりです。

日々ひと針ずつヨシを並べては止める作業を繰り返して、ここまで葺き上がって来ました。

ヨシの葺き上げ工程は藍那里山公園の交流館の現場で詳しくご紹介していますが、あらためてざっとした流れを。

ヨシは滑りやすい素材なので、滑り止めに板を立ててから並べます。

真っすぐに並べられるように捌かなければいけないのはもちろんですが、ヨシを屋根に置く勾配が立ちすぎたり寝すぎたりせず適切な勾配を保つように、長さや太さの微妙に異なるヨシを使い分けていくのが難しいところです。

丸太で仮止めしてから板を外し、叩き揃えて屋根のかたちに整えます。

押さえの竹を屋根裏に入った人と共同作業で、下地の垂木に縫い止めて茅を固定します。

この作業を繰り返して葺き上がって行きます。