カテゴリー: 屋根からの眺め

060330 飛行神社

屋根屋の仕事は雨が降った日が休日です。

あまり予定を立てた生活はできません。

桜の季節を目前にして、雪まじりの冷たい雨に降られたので今日は休み。

京都の八幡市に泊まり込みできています。今まで車で通過するだけだと、八幡はスクラップ工場のイメージしかありませんでしたが(失礼)、歩き回ってみると当然ながら色々と楽しいものが見えてきます。

雨宿りしたのは「飛行神社」

ライト兄弟の初飛行に先駆けて、自力で開発したゴム動力の模型飛行機を飛ばした二宮忠八が、晩年神職をつとめた由緒正しい神社だそうです。パイロットやフライトアテンダントの試験を受ける方の合格祈願や、空の安全祈願の絵馬がたくさんかかっていました。

出稼ぎの出張が多い仕事で、しかもものすごく辺鄙なところへもしばしば滞在する事になりますが、短いあいだでもその土地で「暮らす」ことで、旅行者として訪れるのとはまた違った町の顔を垣間見ることができたりします。

それが、結構楽しいです。

sh@

060405 八幡めぐり

春の雨にしては少々肌寒い一日。

現場は動かせないので、ヤマダさんが八幡界隈を案内してくれました。くるまで。

八幡にある重文の茅葺き民家、I家住宅。公開はされていませんが、ヤマダさんのお供ということで特別に見せて頂きました。

このブ厚い軒はこの家の見所なのですが、これって軒を残して葺き替えを繰り返しているうちに、こんな風に「なってしまった」のかもしれませんね。

たわんでいるし。

当初は麦わらとかススキの軽めの茅材で葺かれていて、軒が厚くなっても気にされなかったのが、重量のあるヨシで葺き換えられてしんどくなってしまったのかも。

こちらはさらに驚きました。何と、裏に回ってみると総2階。

増築に次ぐ増築の結果なのでしょうが、ここまで来たら茅葺きでなくても良いのでは?と思う程です。それでも表側を茅葺きにしているのが気概ってものなのでしょう。

こちらのお宅で、個人的に心惹かれたのがこの外蔵。

軒下の垂木隠しがナミナミしていて、何ともかわいらしいというか、洋風な雰囲気も漂います。

八幡と言えば「流れ橋」。

堤防沿いにすばらしい自転車道が整備されているし、やはり天気の良い日にチャリンコで再訪したいと思います。

余談ですが、この流れ橋周辺の土手の草刈りも、ヤマダさんの「山城萱葺屋根工事」で行っています。代々、巨椋池周辺のヨシ原の入会権を持ち、冬に刈り取ったヨシをスダレに加工して販売していたヤマダ家ですが、輸入品に押されてスダレの販路を失うと、ヨシは主に材料として出荷し、春夏は草刈りのノウハウを活かして堤防の管理をされています。

最近ではヨシの需要を広めるために、自らも修行して屋根屋となってヨシ葺きに忙しくされているという訳です。

何百年も欠かすこと無く毎年のヨシ刈りで手入れされて来たヨシ場を、時代が移ろっても柔軟な対応と人生をかけた覚悟で、次の世代に引き渡すべく守り続ける。

良い話。

最後に解体修理中の、田辺のこれも茅葺きの重文、S家住宅。

これは・・・難しそうだぞ。

2棟がLの字につながっているのですが、それぞれの面がきちんと通っている訳ではないし。下地を組むだけで一苦労だろうなあ。

それだけにやりがいはありそうですが、残念ながらこの現場の茅屋根葺きが始まるのと入れ違いに、別の現場へ応援に行くことが決まってしまっているので、あくまでも見学のみ。後ろ髪引かれつつ後にしました。

今日はあまりものを考えないようにして、観光気分に浸っていました。

sh@

060417 晩春

060527 茅葺きシンポ初日・男鬼のこと

茨城県石岡市(旧八郷町)で開催された、(財)日本ナショナルトラストが運営する「全国茅葺き民家保存活用ネットワーク協議会」のシンポジウムに参加して来ました。

あいにくの天気(仕事を休むには良いタイミングですけれども)ではありますが、筑波山の麓にはのんびりとした空気がひろがり、分蘗のすすむ早苗田からはカエルの声が。

パネルディスカッションが各パネラーの報告で時間切れになり、ディスカスにまで至らないのはいつものお約束ですが、個々の報告の内容はそれぞれ興味深いものでした。

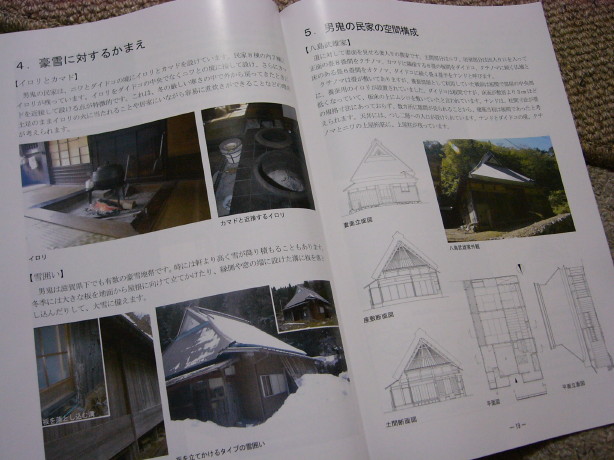

しかし、それ以上に興味を引かれたのが、滋賀県から参加されていたカメヤマさんが手渡してくれた「よみがえる ふるさと 男鬼」というパンフレットで、思わず会場で読みふけっていました。

男鬼(おおり)とは滋賀県彦根市にある山村集落で、人が住まなくなって30年以上経つ現在でも、旧住人等による営みが続けられて来た事もあり、良好な集落環境を保っているそうです。

パンフレットは滋賀県立大学人間文化学部有志「男鬼楽座」による調査報告を元として、男鬼の魅力を紹介することで、これからを考える活動への関心を高めていく内容となっています。

集落をそれをとりまく地理的風土、自然環境、景観要素、建造物とフォーカスしていく調査手法は、自分も環境デザイン学科在学中に繰り返していたので懐かしく思い返したりしましたが、さらに人の暮らしの詳細をそこでの一生、一年、一日、日々の作業の内容と解きほぐしていく解説は新鮮でした。

人々の営みの積み重ねが景観となるのであり、美しい景観に対してはそれを支えて来た暮らしの在り方を理解しようとするアプローチは、茅葺きを文化財として祭り上げるのではなく、日常の延長上に留め置くための生活スタイルを模索する自分のスタンスと、重なるところが多く共感を覚えます。

廃村の再生活動はいくつかの事例を見て来ましたが、ハードとしての建造物の保存に偏ってしまったり、人を集めるためのイベントを用意しても、周辺の自然の活用にまで気が回らず景観の維持に至らなかったりして、残念ながらあまり上手く行っている例にはこれまで出会えませんでした。

日々の生活を支える経済活動として繰り返されて来た自然と共存する農山村での暮らしを、ボランティアや公共事業というかたちだけで引き継いでいくのは難しいということもあるのでしょう。

それだけに、そこでの人の暮らしと集落を取り巻く環境を俯瞰する視点を合わせ持つ男鬼楽座の活動が、今後どのような展開を見せるのか大変興味深いところです。

実は、滋賀県東北の岐阜との県境の山中には、豪雪地帯のため早めにトタンが被せられたせいなのか、茅葺きの占める割合が今でもとても高い集落が多く見られますが、過疎化の進むそれらの集落を蘇らせるようなモデルにまでなれば、湖北山村独自の新しい茅葺きスタイルが確立されるかも・・・