060723 福井・千古の家

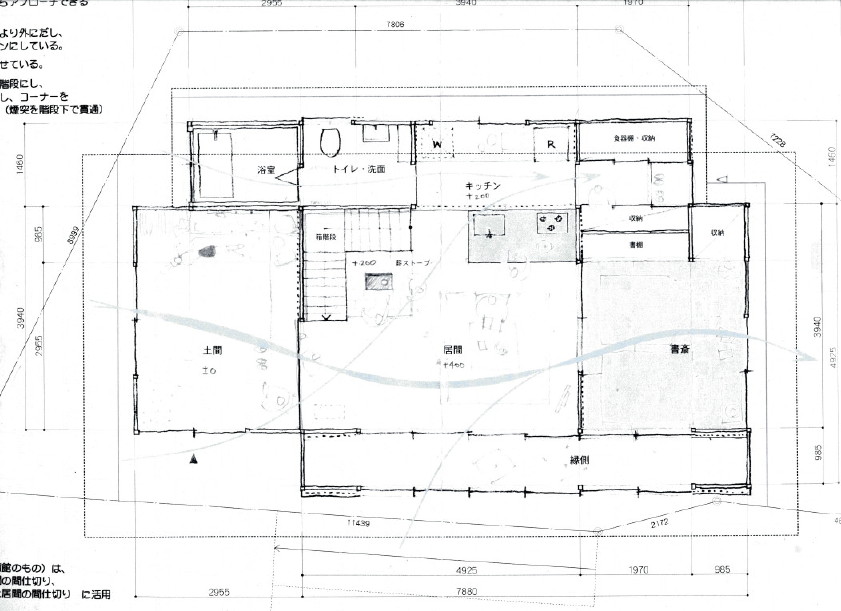

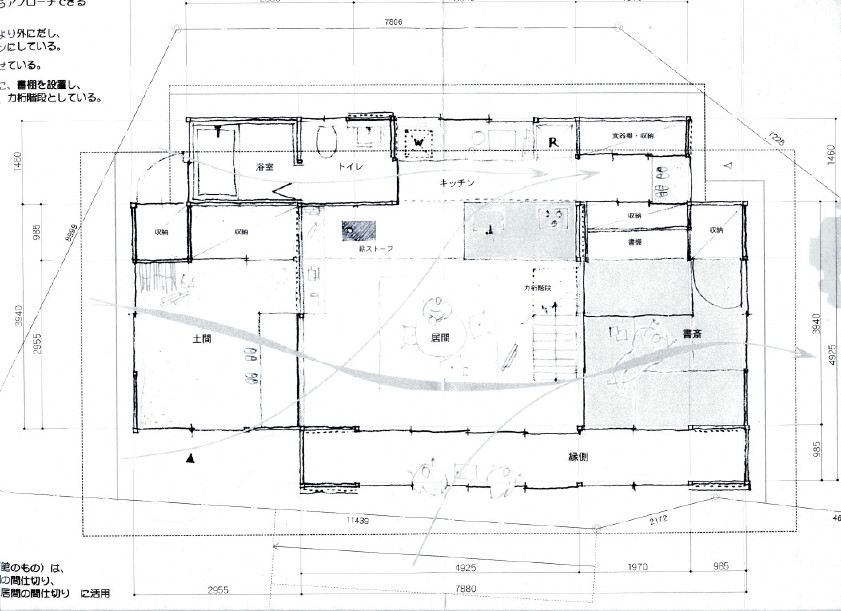

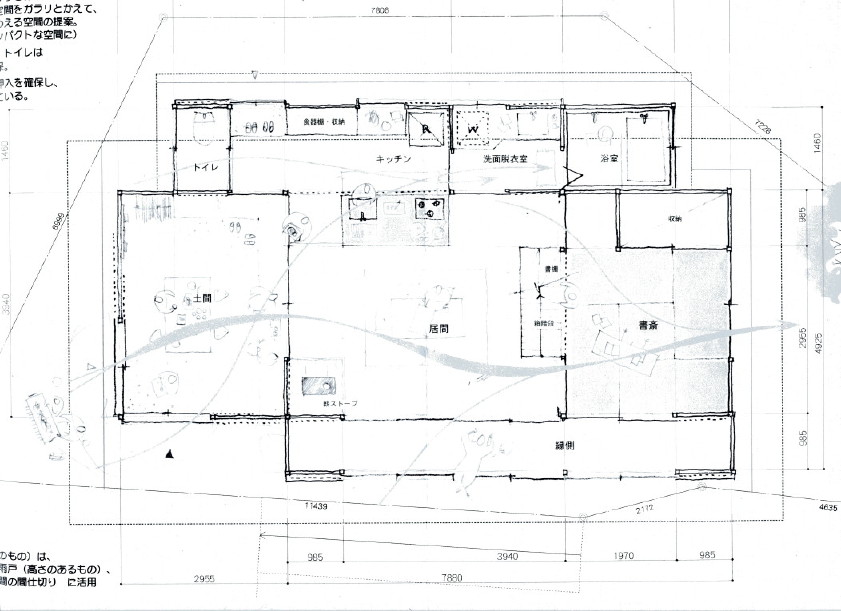

美山に茅葺きの普通の家、「砂木の家」を建てる計画の相談で、建築士のヤナガワさんを訪ねて鎌倉からの帰りに 福井県の芦原に寄って来ました。

ご実家では地元の食材をふんだんに用いた、おいしい食事を始めとするおもてなしを頂きました。ありがとうございます。

こちらのお宅のような、居心地の良い縁側のある家にしたいと思っています。

翌日はヤナガワさんの案内で福井見物。「千古の家」と呼ばれる重要文化財坪川家住宅では、ちょうど茅葺き屋根の葺き替えが仕上げの段階でした。

日曜日のためか職人さんの姿は見えませんでしたが、きれいな仕上がりでした。

オリジナルはススキ葺きだったと思いましたが、今回はヨシに葺き換えてありました。主に費用の問題からかと思いますが、比較的長持ちし材料として流通している量も多いヨシで葺かれる事例が、文化財建造物でも増えているように感じます。

屋根の中程を突き破って顔を出している丸太は、白川郷の合掌屋根などと同じ「こうがい棟」という棟収めのためのものです。棟に横積みにした茅を、この丸太に掛けた剥き出しの縄で止めておくという、いかにも千古の家にふさわしい素朴というか豪快な棟収めです。

もっとも今回の葺き替えでは、ご覧のように杉皮と針金を用いた棟収めがなされたので、この丸太はかざりになってしまっていますけれども。

文化庁(の外郭団体)の設計監理によるのでしょうが、重文で幾ばくかの補助金があるとはいえ、実際の維持管理は所有者(千古の家の場合はおそらく坪川さん個人)がなされているわけですから、少しでも安価で長持ちするような工法が選択されるのは、ある程度仕方の無い事です。

一方で文化財指定の意味を考えると、特に民家の場合は建物単体だけでは無く、それを支えていた地域の文化も継承して行く必要があります。

例えば、日常的な草刈りの規模で維持できる小さなススキの茅場があるだけでも、それを使って棟はオリジナルのススキのこうがい棟で収める事が出来れます。傷みやすく頻繁に必要となるいこうがい棟の交換を、職人の手を借りず有志の近隣住民の手でこなしていけば、あまりお金をかけずに茅葺きを介して土地の文化を伝える機会にもなると思いますが、難しいですかねえ。

実は千古の家の近くにも、手入れされた茅場とおぼしき休耕田がありました。周辺には他に茅葺き民家も見当たらない事から、千古の家の葺き替えに備えていたものかもしれません。今回の葺き替えでここのススキは活用されたのかどうか・・・

こちらは千古の家の軒裏です。本来なら茅葺き屋根の場合、草桁(外壁の上の横木)の上に丸太の垂木が乗っているだけなので、垂木のあいだには隙間があり屋根裏への空気の取り入れ口になっています。

しかし、現在では多くの茅葺き民家に庇がつけられたために軒裏の隙間は塞がれていていて、千古の家のように茅屋根の葺き下しでも、このように隙間は藁束を詰めてわざわざ塞がれています。

茅葺き屋根が長持ちしにくくなった原因として、囲炉裏で火を焚かなくなったからだと言われていますが、自分の実感としてはそれ以上に、軒裏を塞いだり天井を張ったりして屋根裏の換気が悪くなったからのように思われます。

美山に建てる家では、そのあたりを実際に色々と試してみたいと思っています。