0829 刈込み

破風のてっぺんには、蜂が良く巣をかけます。キイロスズメバチと違ってアシナガバチなら、屋根を葺くときの振動で怒ったりはしないので、なるべくそっとしておきたかったのですが、茅材に直接巣を吊っていたため、古屋根をめくる際に仕方なく切り落としてしまっていました。

が、棟まで葺き上がってくると、今度は木部にきちんと再建されていました。よかった。

アシナガバチは晩秋に巣を解散したあと、冬眠のために茅葺き屋根に潜り込んでいるのを、古屋根解体の時に知らずに茅ごと掴んで刺されることがありますが、彼等が巣をかけると、庭木や畑の芋虫や青虫をてきめんに減らしてくれるので、なるべく仲良くして行きたいものです。

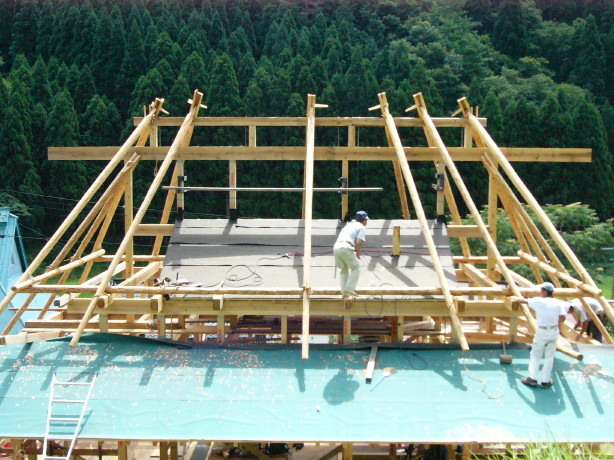

棟が上がったら刈込み仕上げに入ります。

表側を仕上げたら、下半分に設置していた足場丸太と梯子のあとも手直ししておきます、

屋根を傷めないように気をつけて歩いてはいますが、それでも無傷という訳にはいきませんので。

表が仕上がったら裏側も。

今年の夏は気温以上に日本の夏とは思えない乾燥した空気が印象的で、お盆までは暑いというより痛い感じでした。屋根の上では刺すような日差しが堪えましたが、夜にはまるで冬の夜空のような満天の星を楽しむことができました。 でもやはり異常ですよね。蒸し暑くない夏なんて。

お盆が明けると日差しは弱まりましたが、湿度が戻ってもったりと重い「熱さ」に絡まれて汗だくです。毎日Tシャツ5枚ずつ洗濯しています。