投稿者: shiozawa

0713 続・刈込み

0710 刈込み/鎌倉でW杯観戦

いよいよ屋根の散髪(刈込み仕上げ)に入りましたが、期限付きレンタル移籍のナカノさんは、今朝オーサキ君共々美山へ帰ってしまいました。

タナカさんも所用で一時関西へ戻られたので、いきなりメンバー半減。リバウンドで寂しさも倍増です。

ところで、4日の写真ではまだここに写っていたヒノキの木は、お寺が手配して伐り倒されました。

詳しいいきさつは知らないのですが、茅葺き屋根の近くに大きな木があるのは良くないからと対応されたようです。

確かに近くに生えている木が茅葺き屋根に悪意影響を及ぼすのは、藍那の現場でも説明した通りです。

が、随分とまた思い切ったことをやりますね。

ただいま乾燥待ちといったところですが、ヒノキが材として有効に活用されることを祈るばかりです。

ところで、W杯もとうとう終わってしまいました。(体力も限界に達しつつあったので内心正直ほっとしたところも)

鎌倉では年配の方々と大部屋で同室なため消灯時間が早く、そもそも部屋のテレビは衛星放送が映らなかったので、mixiの鎌倉関連コミュの情報も参考にしながら探したお店で、試合観戦は散々お世話になりました。

ひとつは材木座のトルコ料理店?KAHVE(カフベ)。ギネス一杯で長居させてもらってありがとうございました。

宿舎のある御成から、夜明け前の鎌倉をてくてく歩いて通いました。

さすがに東国は夜明けが早い。4時前にもう空が白んできていました。

延命寺の大屋根越しに、ハリス記念教会の塔が。

準決勝以後は近所の小町踏切わきのソンベカフェが、毎晩(というか毎朝)無料で大画面を解放して下さったので、オーサキ君(特技リフティング・エンドレス)と通いました。

W杯終わったのに毎晩3時50分に目が覚めるので、熟睡していないような気がして疲れが取れません。

ジダンの祟りだ。

060709 建築士と初打合せ

僕は学校を出てからずっと屋根に上がっていて、建築設計の修行を積んでいません。

大工さんに渡す最終的な設計をまとめるのは、プロの建築士の方にお願いするべきだと考えていましたが、大学の同期で、地域の工務店と在来軸組による木造を多く手がけている、建築士のヤナガワさんが引き受けてくれました。

そしてこの程、鎌倉まで訪ねて来てくれました。

ラ・ジュルネ の家庭的な雰囲気の中美味しいご飯を頂きながら、砂木の家のコンセプトに耳を傾けてもらい、僕のまとめた図面に目を通してもらいました。

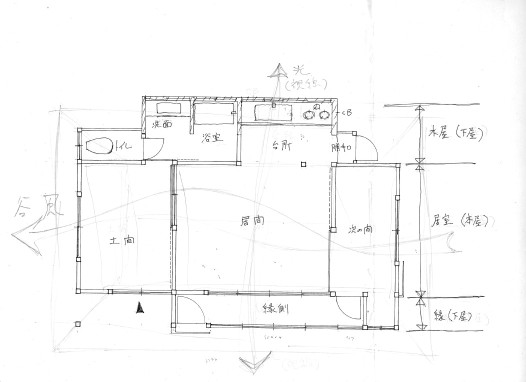

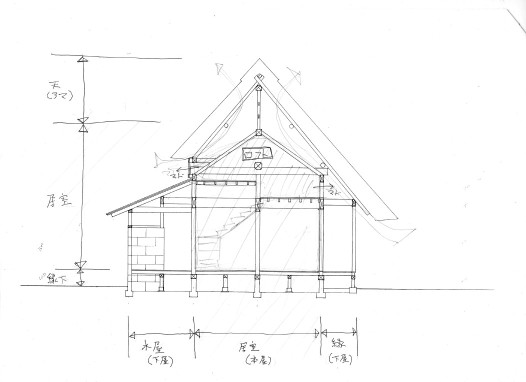

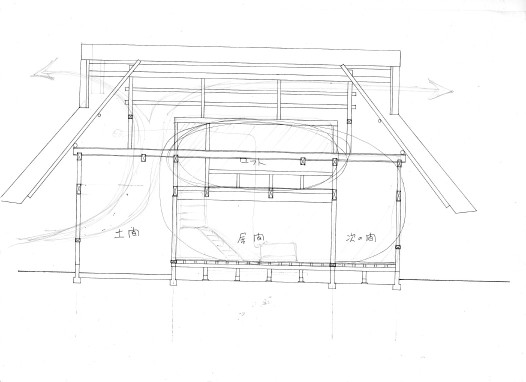

伝統的なモジュールに沿って、なるべくシンプルな間取りを心がけた、三間取りの続き間。水廻りは北側の下屋にまとめながら、キッチンは居間に開放すること。

2階はロフトとして茅屋根の構造と絡まないこと。

土間は吹抜けにして、茅葺きの屋根裏を閉じてしまわないことなどを確認しました。

後半はしかし、アルコールも入り他のお客さんも加わって、話しが広がり逸れて行ってしまったのは、このお店の持つ魔力というか魅力というか、致し方の無いところです。

同期の友人と久し振りに会って、楽しい時間を共有できたことがまず、何よりでした。

0708 続々・棟収め

棟の形に整えて積んだ茅の上に杉皮を被せます。

別にトタンでもルーフィングシートでも良さそうなものですが、そういうものを使った棟を解体すると蒸れて傷んでいることがあります。杉皮にしてもそれほど通気性に優れていようには思えませんし、自然素材だから良いと決めつけることは出来ないのですが・・・

杉皮の上に瓦を吊るための竹を固定して、瓦を載せて行きます。

杉皮だとそれ自体に端をしっかり押さえるだけの固さがありながら、ハサミで切りそろえることも出来ることは、他にはない明らかな長所です。

瓦の割り付けが終わったら、お寺によって「棟祭り」が執り行われました。

ご住職が袈裟に草履履きで棟まで上ってこられたのにはびっくりさせられました。手には火のついた香炉まで持っていたし。

等とやっているうちに、とうとう軒は全て落ちて(刈り揃えて)しまいましたよ。

でっかい軒でした。やれやれ。

軒は僕一人で全て落とした訳では無く、実は火曜日から美山のナカノさんがオーサキ君を連れて応援に来てくれています。

オーサキ君は藍那交流民家でも活躍してくれました。久しぶり。

棟の方も瓦が漆喰で固められて、完全に位置は決まったようです。

棟の位置が固まったので、屋根の四隅をハサミで刈り通して、仕上げの刈込みの基準となるコーナーのラインを出します。

ハサミを持った後ろ姿がナカノさん。常日頃お世話になっている僕の兄弟子ですが、今や日本を代表する親方職人の一人となられて、「関西の若手のホープ」というかつての枕詞はもはや失礼ともなりました・・・